Di-T-CAP

Un nouveau dispositif

A l’automne 2021, l’association annonçait la mise en place d’un nouveau Dispositif de financement de la recherche, en Complément de l’Appel à Projets (AP) scientifiques, avec l’objectif ambitieux d’impulser de nouvelles actions de recherche pour fournir des solutions innovantes aux patients ne pouvant pas bénéficier actuellement des modulateurs de CFTR. La spécificité de ce dispositif, baptisé Di-T-CAP, réside dans le fait que les chercheurs ne proposent pas leur projet dans le cadre d’un appel à projets, mais répondent à une commande spécifique de l’association, qui les accompagne tout au long de son déroulement. Pour cela, l’association s’est engagée à mobiliser jusqu’à 1 million d’euros par an pendant 3 ans.

Mise en place de 2 consortia

C’est ainsi que Fabrice Lejeune et Antoine Roux, chercheurs identifiés par le Comité Stratégique de la Recherche, à la suite des propositions issues des discussions du Conseil Scientifique, ont reçu en juillet 2022 une lettre de mission pour piloter la structuration d’un consortium d’équipes capables d'élaborer un projet de recherche ambitieux et innovant sur 2 thèmes prioritaires afin de répondre aux besoins de deux populations de patients :

- les patients porteurs de profils génétiques rares, pour lesquels les modulateurs de CFTR sont inefficaces,

- les patients transplantés pulmonaires, qui ne peuvent bénéficier des modulateurs de CFTR, en raison des interactions médicamenteuses.

Chaque consortium est accompagné par un Comité de Pilotage dans les différentes étapes de la construction de son projet et le sera également pendant la réalisation du projet. Ce dernier est évalué par des experts externes et par le Comité de Pilotage avant d’être présenté au Conseil d’Administration (CA).

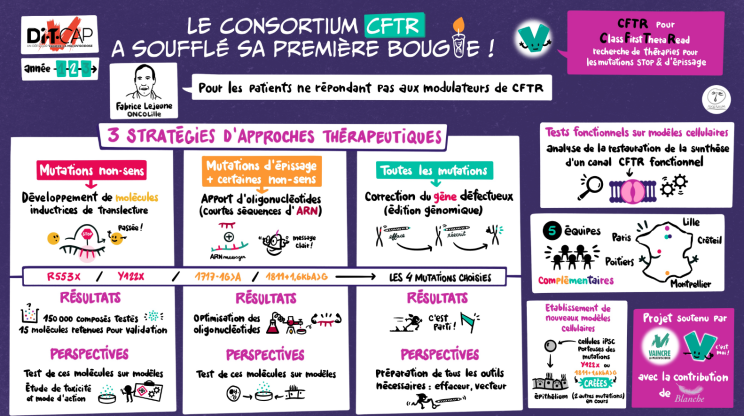

Consortium « mutations rares » baptisé « CFTR » (« ClassFirstTheraRead») (F. Lejeune)

Le projet élaboré par le consortium piloté par Fabrice Lejeune porte sur les « Nouvelles pistes de recherche pour corriger les altérations moléculaires de patients présentant un profil génétique rare (incluant des mutations stop et/ou d’épissage), non éligibles aux modulateurs de CFTR » et est composé de 5 équipes aux expertises complémentaires, déjà fortement impliquées dans la recherche en mucoviscidose :

- Fabrice Lejeune : institut ONCOLille, laboratoire CANTHER, INSERM U1277, CNRS UMR9020 (Lille)

- Magali Cadars : laboratoire PhyMedExp, université de Montpellier, INSERM U1046, CNRS UMR9214 (Montpellier)

- Alexandre Hinzpeter et Isabelle Sermet-Gaudelus : Institut Necker Enfants Malades, INSERM U1151 (Paris)

- Frédéric Becq : laboratoire PRéTI, université de Poitiers UR 24184 (Poitiers)

- Pascale Fanen : Institut Mondor de Recherche Biomédicale, GEIC2O, INSERM U955, Faculté de Santé (Créteil).

Focus sur les mutations non-sens et les mutations d’épissage

Le projet du consortium vise à évaluer différentes approches thérapeutiques adaptées aux mutations non-sens et les mutations d’épissage ne pouvant bénéficier des traitements actuels.

- La 1ère stratégie, spécifique aux mutations non-sens, consiste à identifier et tester des molécules, dites inductrices de translecture, qui permettent de forcer le passage du codon stop prématuré et ainsi la synthèse d'une protéine complète, au moins partiellement fonctionnelle.

- La 2ème approche consiste à utiliser des courtes séquences d’ADN, appelés oligonucléotides anti-sens, se liant de façon spécifique à l’ARN codant CFTR (copie de l’information génétique utilisée pour la fabrication de la protéine) afin d’en modifier sa lecture et ainsi corriger l’anomalie. Cette stratégie est adaptée aux mutations d’épissage, mais peut aussi être appliquée à certaines mutations non-sens.

- La dernière approche, adaptée aux 2 catégories de mutations, est l’édition du génome. Elle consiste à utiliser des outils ayant une action très précise et fine pour corriger les anomalies génétiques au niveau du gène CFTR.

Ce projet devrait permettre de déterminer les approches thérapeutiques les plus efficaces pouvant conduire à plus long terme au développement d’un ou plusieurs nouveaux traitements pour enrichir l’arsenal thérapeutique pour lutter contre la mucoviscidose.

Un projet innovant et ambitieux

Le consortium a parfaitement répondu à la demande de l’association. Les compétences pointues et complémentaires de chaque équipe, ainsi que la synergie entre elles permettront de mener à bien cet ambitieux projet.

Au regard de l’intérêt majeur de ce projet, le Conseil d’administration a décidé le 4 février 2023 de soutenir pour la première année les 5 équipes de recherche à hauteur de 476 000 euros et s’est engagé à un financement d’une durée totale de 3 ans.

Compte tenu des objectifs du projet, Vaincre la Mucoviscidose a proposé à la famille de Blanche, une petite fille porteuse d’un profil génétique ultra rare, ne répondant pas aux modulateurs de CFTR, de contribuer au soutien financier du consortium « CFTR » en complément de leur engagement en soutien de certains projets de l’Appel à projets scientifiques. Notre partenaire a répondu favorablement et désormais « Blanche pour VLM » apporte une contribution financière au projet « CFTR ».

Bilan des deux premières années et objectifs de la 3ème année

Bilan des deux premières années et objectifs de la 3ème année

Concernant la 1ère stratégie, le test de 150 000 molécules a permis d’identifier une quinzaine de composés capables de corriger les mutations non-sens. L’efficacité de ces molécules devait ensuite être validée et étudiée plus en détail. Ainsi, 6 molécules ont été validées et leur caractérisation a commencé.

Concernant la 2ème stratégie, différentes modifications chimiques des oligonucléotides anti-sens ont été testées. Les modifications, ayant pour but de rendre les oligonucléotides plus stables et efficaces, les plus optimales ont été sélectionnées. Ces oligonucléotides sont testés sur différents modèles in vitro. Il s’agit désormais d’optimiser leur adressage dans les cellules.

Afin de pouvoir tester les molécules correctrices de mutations non-sens ou d’épissage, le consortium a établi de nouveaux modèles cellulaires. En particulier, un tissu pulmonaire complexe a été reproduit en laboratoire. Les différentes mutations d’intérêt ont été introduites dans ces modèles cellulaires. Le consortium a également mis en place des tests fonctionnels adaptés à ces nouveaux modèles afin de pouvoir évaluer l’efficacité des molécules identifiées sur la restauration de la fonction du canal CFTR.

Concernant la 3ème approche, les outils moléculaires nécessaires à l’édition génomique et différentes méthodes pour introduire le matériel nécessaire dans les cellules cibles sont en cours d’évaluation afin d’identifier les conditions optimales. Les premiers tests d’édition du génome pour corriger les mutations étudiées dans le consortium ont ainsi été réalisés.

Les deux premières années ont donc servi à identifier de nouvelles molécules de translecture, optimiser les oligonucléotides mais aussi à mettre en place tous les outils nécessaires à l’évaluation de nouvelles molécules identifiées.

Pour la troisième année, les molécules de translecture vont être caractérisées et optimisées. Les molécules correctrices de mutations non-sens et les oligonucléotides optimisés vont être testés sur les différents modèles porteurs des mutations. La validation de la procédure d’édition du génome pour corriger les mutations dans les lignées cellulaires sera elle aussi poursuivie.

Le Comité de suivi a étudié les rapports d’avancement et les demandes de financement pour la 2ème année puis la 3ème année, fournis par le consortium. Il a estimé que les travaux des 5 équipes avançaient bien, que les résultats obtenus étaient très encourageants. Il a souligné le dynamisme des équipes et la synergie. Au vu de ces éléments, le CA a décidé le 23 mars 2024 de soutenir pour la 2ème année les 5 équipes de recherche à hauteur de 512 425 euros et le 5 avril 2025 soutenir pour la 3ème année à hauteur de 505 903 euros.

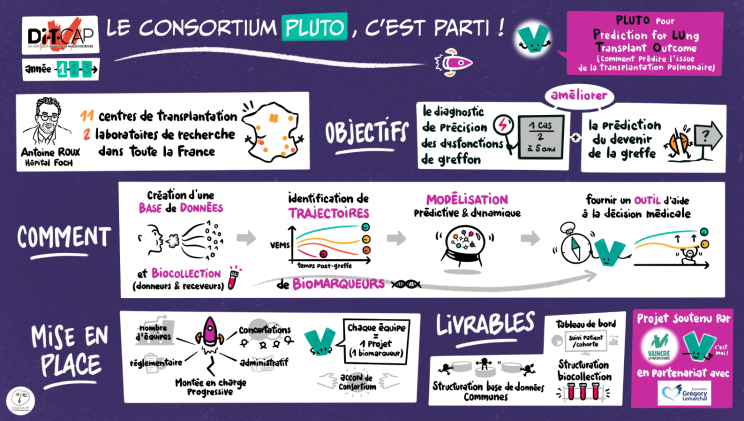

Consortium « transplantation pulmonaire » baptisé « PLUTO » (« Prediction of LUng Transplant Outcome ») (A. Roux)

Le projet élaboré par le consortium piloté par Antoine Roux porte sur la prédiction de l’issue de la transplantation pulmonaire. Le consortium est composé composé de 9 centres français de transplantation pulmonaire et de 2 équipes de recherche :

- Antoine Roux, Fondation Foch (Suresnes)

- Vincent Bunel, Hôpital Bichat (Paris)

- Jérôme Le Pavec, Centre Marie Lannelongue, (Le Plessis Robinson)

- Olivier Thaunat, CHU de Lyon

- Nicolas Carlier, CHU de Cochin (Paris)

- Loic Falque, CHU de Grenoble

- Adrien Tissot, CHU de Nantes

- Benjamin Renaud Picard, CHU de Strasbourg

- Karine Moreau, CHU de Bordeaux

- Pascal Barbry, CNRS UMR727, Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (Valbonne Sophia-Antipolis)

- Laurence Delhaes, Inserm U1045, Equipe « Remodelage Bronchique – Axe microbiote-mycobiote» (Pessac)

La transplantation pulmonaire

La greffe pulmonaire représente encore une option thérapeutique pour beaucoup de patients atteints de mucoviscidose. Cinq ans après la transplantation, un rejet de greffe survient dans près d’un cas sur deux. Il peut conduire à la perte du greffon, nécessitant alors une seconde greffe, voire au décès.

Le projet du consortium vise à construire un registre national de transplantation pulmonaire harmonisé et à la pointe de la technologie. Il sera composé d’une base de données cliniques et d’une collection d’échantillons biologiques (prélèvements sanguins, biopsies transbronchiques et lavage broncho-alvéolaire). Il s’appuiera en partie sur l’héritage de la cohorte COLT (COhort in Lung Transplantation) initiée en 2009 et financée par Vaincre la Mucoviscidose et l’Association Grégory Lemarchal.

Son objectif principal est d'identifier des facteurs de risque et des biomarqueurs associés à la survenue d’une dysfonction chronique après une transplantation pulmonaire et ce de façon personnalisée. Pour ce faire les équipes du consortium travailleront à améliorer :

- le diagnostic de précision des dysfonctions du greffon,

- et la prédiction du devenir de la greffe.

Ce projet devrait permettre de prévenir et traiter le rejet du greffon pulmonaire mais aussi à optimiser la prise en charge des patients transplantés.

Un projet ambitieux et de la plus haute importance

Le consortium a répondu de façon pertinente à la demande de l’association. Les compétences complémentaires des différentes équipes et leur habitude de travail en collaboration, du fait de l’expérience de COLT, constituent des points forts afin de mener à bien ce projet. Ce registre représente le moyen le plus important pour améliorer les résultats de la transplantation pulmonaire.

Au regard de l’intérêt majeur de ce projet, le Conseil d’administration a décidé le 14 octobre 2023 de soutenir pour la première année le consortium à hauteur de 596 244 euros et s’est engagé à un financement d’une durée totale de 3 ans.

Bilan de la 1ère année et objectifs de la 2ème année

L’année 2024 a été marquée par :

- Des contacts avec la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) pour la mise en place d’une base de données nationale respectant leurs normes,

- La mise en place et la signature d’un accord de consortium,

- Le dépôt d’un dossier pour obtenir l’accord du comité d’éthique pour la réalisation du projet et

- La recherche de cofinancements.

L’année 2025 a débuté avec une excellent nouvelle qui est l’obtention d’un cofinancement de 1 million d’euros via l’appel à projets MESSIDORE. Ce financement vient confirmer l’intérêt et la pertinence du projet pour lequel l’association s’est engagée. Ces moyens financiers supplémentaires viennent s’ajouter à ceux que l’association a déjà versés et vont permettre une avancée plus rapide du projet sur à l’axe qui porte sur la construction de la base de données.

Cette base de données commune, nommée « LUTECE » est en phase terminale de développement et le 1er semestre 2025 a été marqué, entre autres, par

- La création de l’outil de Data mapping qui permettra de suivre la complétion des données au sein de la base LUTECE

- Le développement du tableau de bord patient permettant aux cliniciens de visualiser et contextualiser l’état clinique d’un patient à un moment T.

Du coté des projets de recherche scientifiques portés par chaque centre, leur maturation et structuration ont permis d'aboutir à un ensemble de projets robustes et cohérents avec les ambitions globales du consortium PLUTO. Cette vue d’ensemble des projets a permis à la coordinatrice de la Biocollection de Foch de pouvoir recueillir les besoins en échantillons de chaque centre.

Les aspects réglementaires liés à la Biocollection a nécessité la soumission d’une demande d’autorisation au CPP début décembre 2024. L’avis favorable a été rendu début février 2025. Cet avis ouvre la voie au démarrage effectif de la Biocollection dans l'ensemble des centres partenaires de PLUTO, marquant ainsi une avancée majeure du projet. Ainsi, le premier patient PLUTO a été inclus à l’Hôpital Foch le 17 juin 2025.

Les centres de transplantation du consortium ont participé à un travail collaboratif international portant sur plus de 2 000 patients transplantés pulmonaires. Ainsi, il a été possible d’ identifier et de valider des trajectoires du VEMS qui reflètent différents scénarios cliniques et de les associer aux résultats post-transplantation chez les patients receveurs du greffon.

Ce travail a donné lieu à un article publié en juin et dont les résultats vont servir aux consortium.

Au vu des résultats obtenus, le CA a validé le 28 juin 2025 la 1ère enveloppe de la 2ème année de PLUTO avec un budget de 300 000 €.

Les objectifs sur le second semestre 2025 sont bien déterminés, avec notamment :

- L’implémentation de LUTECE et l’inclusion du 1er patient pour d’autres centres (notamment M Lannelongue, Bichat et Nantes)

- La préparation des autres centres de transplantation pour l’implémentation de la base LUTECE

- La poursuite du travail sur la biocollection afin que les projets de recherche démarrent